17日は4月の2回めのえんげきあそびの時間でした。

今年度は月に2回、30分の枠で、以上児20名ほどを対象にして行うことになっています。

導入からあそびにつなげるには正直短すぎて毎回時間が足りないのですが、まあそこはなんとかかんとかがんばるとして。

4月はようやく暖かくなって春を満喫したいのと、とりあえず楽しく、テンション上がるようなあそびをしたいなということで、

素材と触れ合うような内容にしました。

前回の1回めの模様を写真に撮れなかったのが悔しかったので、自分の子どもと公園で戯れてきました。

ほんとは幅広のポリシートが使いたかったのですが、調達が間に合わなかったので、塗装用の養生シートで代用したので、テープのつなぎめが見苦しいですが、使う分には問題なく。

素材と出会う第一回めの模様は前回の記事でお伝えしたとおり。盛り上がりました。

2回目の今回はその素材を使って、複数の人数で大きなオブジェクトを作って動かしてみよう、という発展形。

まずは導入に「つられたらたべちゃうぞおばけ」(作・乾 栄里子/絵・田中六大/童心社)を読みました。

そもそもおばけが怖い子もたくさんいるし、しかもおばけに食べられちゃう!ということで、楽しみながらもみんなどきどきしているのが伝わってきました。

さて、おばけに食べられたらどうなるかな〜ということで。

先日のシートをちょっと加工して、3人でいっしょに動かすビニールおばけを動かしてみました。

3人でゆっくり〜、お互いのことを気にかけながら〜、ハンドルを前の人にあてないように〜などなど。。。

遊びながら動かし方のコツが徐々にわかってきました。

年齢的にもついつい夢中になっちゃうので、ちょっと難しかったかなと心配していましたが。

その後、午後にも年長児だけでやってみたところ、みんなコツを得て、上手に動かせていたよう。すごいな、みんな。

色々事前に準備したり、考えて行ったりもしますが、できることもできないこともあり。時として想像以上のことが起こったりもするので、とても貴重な、面白い機会だなと。来月も楽しみ。

えんげきあそび、5月は音について。

どうして音が聞こえるんだろう?音ってなんだろう?

第一回目は、普段耳で聞いている「音」を、目で見てみよう!という、演劇とは関係なさそうな、でも実はとっても関係ある遊びをやってみました。

写真がないのですが、まずは音叉を鳴らして音を聞いてみました。

耳に添えると「キーン」と聞こえる音にみんなびっくりした様子。なんで音が聞こえるの?なにこれ?

わくわくが止まらない顔って素敵な表情でした。

そして用意したのが振動盤。というとなんだか専門的なもののように感じますが、黒いビニールをステンレスのボールにピンとはっただけのもの。

その上に塩をぱらぱらぱらーっとふりかけて・・・

「わーーーーーー!!!!!!!」っと思いっきり大きな声を出すと、振動盤の上の塩が踊り出して摩訶不思議な模様になります。

やってみよ!

ひとりずつ「わーーーーーーー!!!!!!!」

初めは大きな声を出すのが恥ずかしかった子も、みんなと一緒なら怖くない!それ!

「わーーーーーーーーーー!!!!!!」

最終的にはみんなで大合唱して、耳がびりびりするほどでした。

次は毛虫のダンス。

カラフルなモールが踊ります。対戦型にすればもっと盛り上がったのかもだけど、まあ、みんな楽しそうだったからよし。

今回は決して大きな声を出すことが目標ではありませんでした。音の正体が振動である、ということを伝えること。

普段は耳だけに頼っている「聞く」という感覚だけど、音を目で「見る」という感覚に置き換えると面白いんじゃないか、という実験でした。

じゃあ声は?

声は何が震えてると思う?・・・体が震えてるんだよ。

でもそれは、また次回やりましょう!

・・・で、終わったら、午後の空いた時間に子供達が「声を出すと体が震えてるの?」と声を出しながら喉や横隔膜のあたりをさわってみては

「ふ、ふるえとるーーーーー!!!!」と遊んでいたとのことでした(担任の先生談)。

自分たちで発見しちゃうなんて、素晴らしい!

次回も楽しみです。

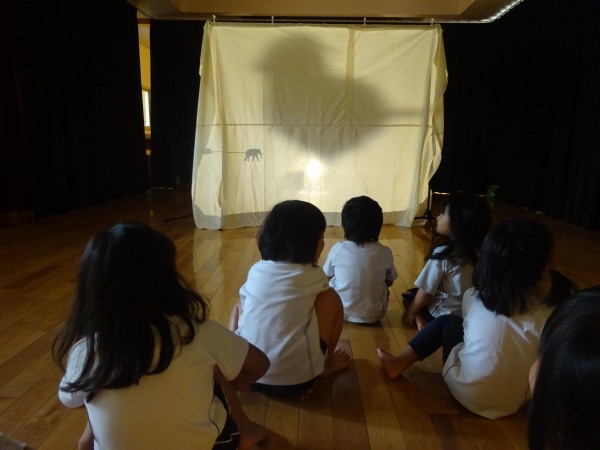

えんげきあそび、6月は『ひかりとかげであそぼう!』です。影絵は様々な手法や切り込み方があって奥深いので、

影絵だけで数ヶ月は遊べるのですが、今回はとりあえず、一番オーソドックスなところから。

光源はOHPを使います。プロジェクターも試したのですが、やっぱり光の柔らかさやドラマチックな感じが、アナログの方がいいなぁと思って。

ただ、今回はOHPとして使うのではなく、あくまでもただの光源として。OHP特有の機能や仕組みを使ったあそびはまた後日ということで。

小さいぞうと大きいひよこ。光源からの距離と影の大きさについて。焦点がぼやけることにも注目しつつ。ひとりずつスクリーンに向かって歩いたり、

スクリーンから遠ざかったり。それだけでもわあきゃあ。楽しんでくれています。

かげって不思議!と真顔で言った年長さんの男の子。わかるわぁ、その気持ち。私も未だに不思議よ!

普段実物の「モノ」を視覚的に認識している時は色や形、大きさ、質感などなどいろんな要素を使ってその「モノ」だと認識する。

でも「モノ」の「かげ」になった途端!黒と白で平面の輪郭だけが要素になる。かげの写し方によっては大きさや形にも認識要素として制限が生まれる。

その瞬間、「モノ」の見方がするりと変わる。そのするりと変わる瞬間がおもしろい。

まあでもこどもたちにしてみたら、そんなこと言葉で説明しなくても、するりするりと切り替えて、放っておいても自由に遊んでくれるのですがね。

ほんと、あそびの天才。

今回の匠の技をご紹介。

教室の都合でスクリーンが張れない、ってことありますよね。劇場だと何も問題ないのですが、吊る機構がない部屋でどうやって影絵を見せるか、

いつも考えていたのですが。

今回使ったのが、マイクスタンドやスピーカースタンドに使われるこの脚。

ヒントにしたのはDIYとかでもよく使われるイレクター。

さすが匠。知識の幅が違います。

この先っぽにこのような部材を組み合わせて、物干し竿状の長い棒を差し込んで、スクリーンスタンドを作ってくれました。

ちなみにこの部材、配管用の金具らしい。ネジなどの部材はこの配管用金具専用のものじゃないので、ハンズマン(ホームセンター)様の

ネジ売り場で合うサイズのものを探してくれたようで・・・さすが、匠です。あと、さすが、ハンズマンです。

これで野外でも影絵ができます。

・・・野外で影絵、おもしろいな。。。

次回は色付きの影に挑戦!

もう既に人形を作ってくれているとのこと・・・天才たち、やる気満々やな!

産休前の最後のえんげきあそびは、事前に製作の時間を設けてもらい、各自で平面の人形を作ってもらいました。

年長、年中さんは各自作りたいデザインを自分で決めて、可能であれば割りピンを使って可動部分を作り、カラーセロファンで色を足してもらいました。

年少さんは私の方であおむしの割りピン人形のフォーマットを作って渡しました。各自セロファンを貼って顔を描いてもらいました。

製作の段階でみんなだいぶテンションあげあげだったらしく、当日の朝は「さあ、どんな風に見えるのかな?」というわくわくした雰囲気にみちみちていました。

まずは幕の裏のOHP横で、自分で自分が作った人形を動かしてみる。「これなーんだ?」「バナナ!」

光源に近づけてぼかしてみたり、フレームイン、フレームアウトを試してみたり。

ひとしきり影のしくみを堪能したら、どんな風に影が見えているのか、幕の前に回って自分で見てみる。

自分が作ったものがこんな風に見える、とわかると一様にみんな嬉しそう。

年少さんは表現手段がフィジカルなので影を見るとその影と戯れて踊りだす子多数。

とても美しい瞬間の連続でした。

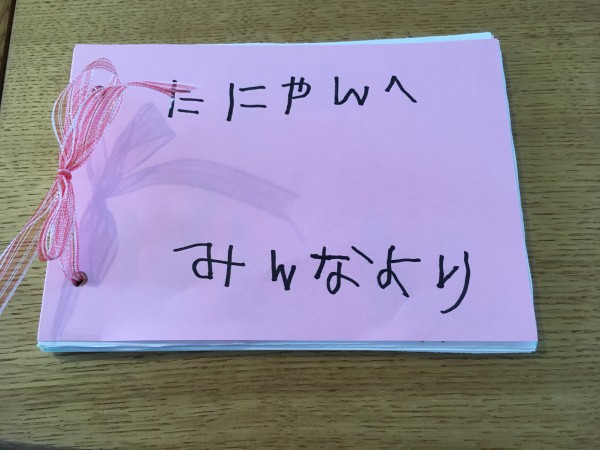

数日後、サプライズでこんなプレゼントが。

ありがたいことです。

復帰後は生活発表会に向けて準備を始める予定です。

それまでえんげきあそびは少しお休みします。

10月から小倉南区 旭ヶ丘保育園でのえんげきあそびの時間を再開しました。

9月末の運動会を終えて、次は2月末の生活発表会に向けて、いよいよ作品制作に入っていきます。

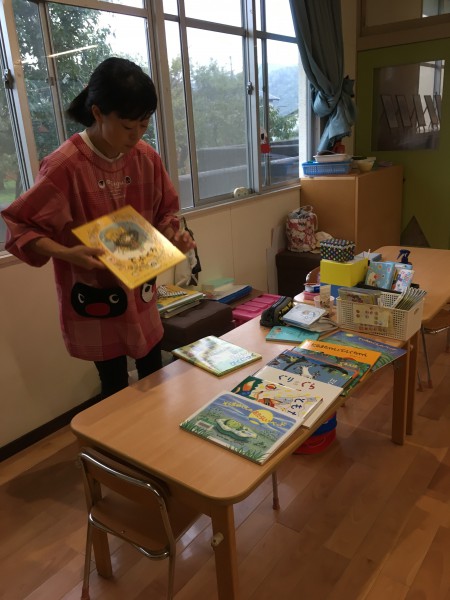

この日は作品になる絵本を選びました。

保育関係の書籍で、生活発表会向けのCD付きの戯曲集などもあるのですが、今回はこどもたちの大好きな絵本からえんげきをつくろう!ということになり、私の産休中に既に2作品も作って遊んでいたとのこと!こどもたちのポテンシャルもさることながら、それを導いた先生の技量に脱帽!私は現場にいませんでしたが、こどもになって参加したかったよまじで!と、本人に伝えました。

そのノリ、流れのまま生活発表会に向かって欲しかったので、まずは絵本を選ぶところから。

候補作を10作ほど並べて置いて、生活発表会でやるならどれがいいか、選んでもらいました。

どうしてその作品がいいのか、理由もちゃんと言ってもらいました。好きだから!という意見が多い中、意外な理由がでてきたり、男の子に圧倒的人気を誇るのは「がらがらどん」であることが判明したり。意外な作品が残ったり消えたりと、なかなか参考になる時間でした。

そして最終的に決まったのは・・・

こちら!

さっそくたたき台の台本を書いてみたら、、、おもしろい!

楽しみ〜!!!

![]()