12月はありがたいことに3カ所での上演を控えているので、お知らせです。

まずは12月10日10:30から、戸畑図書館にて、『イジーとまぬけな悪魔』を上演します。

毎年恒例のクリスマス会での上演です。なので、上演後、わたし、くじ引き大会のガラガラも回させていただきます!

こんな大役。。。超緊張するっ!!

いつものように0歳から誰でも入れます。入場無料で予約は不要です。

そしてそして、4年ぶりの挑戦。海峡演劇祭で『よだか』を上演します。

宮沢賢治の「よだかの星」から着想を得て、6年前、美術家の林由未さんと、演出家ゾヤさんと、3人で作り上げた作品です。

今回、海峡演劇祭の中で、私の人生で足を向けて寝られない人ぶっちぎりナンバーワンの人形劇師、沢則行さんの「生命誌版 セロ弾きのゴーシュ」の上演ビデオが上映されるのですが、そちらとの関連企画ということで「よだか」を再演することになりました。6年の時を経て、こんな形で沢さんと関連できるのはとても嬉しいことです。いつか沢さんの人形劇を北九州の人にも見せるのが、目標なので(本気)、まずはビデオでご紹介したいと思います。

「よだか」は原作の「よだかの星」とはずいぶん違う話のようで、やはり同じ話のようで。。。でも循環する命のことを話したいと思って作った作品です。今回は演劇祭の1週前がイジーの上演だったりして「金のさかな」の時のようにワークショップに回れなさそうです。なるべく多くの、特にこどもたちに見てもらいたいと思っているので、チラシを貼らせてくださるところや、配らせてくださるところがあったら是非ご紹介ください。

そして12月21日は豊前市の保育園でまた『イジーとまぬけな悪魔』の上演です。こちらは保育園の子供たちに向けた上演なので、地元の方に向けてオープンにするかどうか。。。近づいたらまたお知らせします。

(追記)21日の豊前市和光保育園での上演日時を誤って20日と表記していました。訂正します。21日10時半からの上演です。

気づいたらもう演劇祭まで1ヶ月ほど。

どひゃー、秋はあっという間。

どこかで皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。

8/1に「イジーとまぬけな悪魔」を上演させていただきました。

当初、北九大の芝生広場を会場にしようと計画していましたが、猛暑のあおりを受けて、室内での上演となりました。

外は無数の蝉の大合唱と息苦しくなるほどの気温。室内に変更していただけて、お客様も私も物語の世界に集中することができました。

夏休み中ということもあって小学生のお客様も多数いたのですが、物語が始まるとぐっと世界に集中してくれました。

いつものようにマイクは外れるわ人形はふらつくわ伴奏は間違うわ・・・あたふた進む物語に、いいタイミングでチャチャを入れてくれて、

かつ集中は最後まで切らさない。

そして終わった後は

最高の笑顔でした。

今回の上演には、打ち合わせでわざわざ仕事で来日中だった舞台美術家の林由未さんが同行してくれて、写真撮影や舞台の仕込みなどを手伝ってくれたのですが。

上演後、こどもたちの興味が尽きず、いつまでも人形をいじりつづけるのを心配して、容赦なく人形を片付けていたのが印象的でした。

さすが美術家。人形への愛が深いです。

元を辿れば、この「イジーとまぬけな悪魔」が誕生したのは、この作品の人形を制作してくれた、ヤロスラフ・ドレジャルさんとのご縁を林さんが繋いでくれたことから始まりました。私がチェコに居た時にも何度かお会いしていたドレジャルさんは、とにかく優しい印象で、ゆっくりはっきり喋ってくれて・・・うちの父と同年代なのに、「ザ・チェコのおじいちゃん」という感じで(失礼)とても親しみやすいキャラクターでした。すごい人なんですけどね。名だたる劇団の人形制作を長くやっていたり、長いこと大学で指導していたり・・・そんな方が私に人形を作ってくれるなら!!とえいやっ!と芝居を作ったいきさつがあります。

林さんには間に立ってもらうだけでなく、小道具などでも協力をしてもらいました。初演から2年の時を経てようやく今回、林さんには見てもらえました。ドレジャルさんに見てもらうのはなかなか難しいかもしれませんが、いつか見てもらえるように、引き続きブラシュアップして行こうと思いました。

ご来場いただいたみなさま、関係者のみなさま、ありがとうございました。

また11月に北九大を会場にして「あかずきん」を上演する予定です。11月はひょっとしたら秋口で、外で上演するのも気持ちいいかもしれませんね(予想)。

またお会いできるのを楽しみにしています。

先週土曜日は戸畑図書館での「イジーとまぬけな悪魔」でした。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました!

とにかくすごい人!人!人!図書館のイベントで開始30分前から長蛇の列で入場待ち、という状況を初めて見ました。

どうやって?どうやったらこんなに人が来てくれるんですか?と臆面もなく聞いたところ、ずいぶん前から貸し出しカウンターで本を借りる方ひとりひとりにチラシを渡しつつお声がけをしていたとのこと。そしてもう既にこのクリスマス会というイベントが図書館を利用する方(主にお子様連れの方)に定着していてみんな楽しみにしているとのこと。理想的な図書館と利用者の関係だなぁと、感動しました。

やっている側としては正直、反省点が多い上演になってしまいましたが、食い入るように見つめてくれたお客様に支えられた上演でした。一期一会。精進あるのみ。

抽選会でちゃっかりガラガラを回して「〇〇番!」ていう大役を仰せつかりました。この抽選会、商品が豪華!大きな紙袋に30袋用意してあって、かなりの当選確率。さらに外れた子のためにも参加賞が用意してあったりして、こどもたちはホクホクでした。

図書館って本当にいいなぁとしみじみ思いました。誰でも入れるフラットな場所で、知識や物語の扉がたくさん用意されていて、時にはこんなお楽しみもあったり。そしてそのオープンな雰囲気を決めるのは、働いている人。あと、空間だなぁと思いました。そもそも閲覧室と児童書部屋のスペースが区切られていなかったりすると、こういう会の開催が難しくなったりするのかもしれないな。でも、戸畑こどもと母の図書館はやってるな、とか。いろいろ考えるとおもしろいです。図書館、深い。

図書館を利用する人は頻繁に利用するけど、利用しない人は全く行かない→そして利用する人の数の方が全体の人口から見ると割合が少ない→図書館の数を減らす又は予算を減らす。という統計を以前どこかで見た覚えがあるのですが(不確かな情報で失礼。)、図書館ほどいろんな方向に活用しやすい場所はないのになと思います。こどもがいる人はこどもの絵本欲、知識欲に対応するためには必須だし。中高生は勉強できるし。高齢の方も利用者は多いし。働いてる人だな、忙しく働いてる人が行けないんだな。働いてる人ほど、行ったらいいのに。本そのものから得られる情報だけじゃなくて、本を選ぶ時間、触る時間、迷う時間、そしてなによりいる人を観察してみるとそりゃあもう面白い。なにせ誰でも入れるから、不思議な人がいっぱいいる。そういう一見、無駄に見える、生産性のないと思われがちな時間にほど、多くのヒントと心の栄養が隠されているんだぞ、っと、信じています。

来年も図書館での上演、続けていけたらいいなあ。。。

12月21日に、豊前市の和光保育園で「イジーとまぬけなあくま」を上演してきました。「よだか」の余韻も冷めやらぬうちに頭の中を入れ替えて・・・

当日はクリスマス会。「おしゃれして来てください」と掲示板に貼ってあったので「何て素敵なパーティー!」と胸踊った私ですが、会場には白雪姫やらサンタクロースやらなかなかのパリピ(初めて使うわい)が集まっていました。

観客は0歳児から年長さんまで90名。プラス近隣の方や保護者の方々総勢100名以上の方にご覧いただきましたが、とにかくみなさん、しっかり見てくれました。人間の集中している表情ってとっても胸打たれるものがあります。大人だろうがこどもだろうが、その真剣な眼差しで食い入るように見つめられたらもう・・・こちらも心から全力で向き合うしかない、という。。。そんな瞬間の積み重ねが作品になっているんじゃないだろうかと思います。

和光保育園さんは本当ーーーーに、素晴らしい信念を持った保育園で、感動しっぱなしでした。ひとり一匹ずつカブトムシの幼虫を育てたり、園庭でサンマを焼いて葉っぱに載せて食べたり・・・挙げればきりがないのですが、一番感動したのは、リオのオリンピックから南米についての興味が湧いて、そこから南米について・・・調べ学習に近いような、活動を続け、今は南米の鳥について調べている、と。すると子供たちが南米について興味を持っていることを知った保護者が、「うちの店に南米の珍しい花が咲いたので、見に来ませんか?」と。だからみんなバスに乗せて見に行ったのよ〜!と語る園長のキラキラした顔!その理想的な保護者の関わりといい、すべての秘密はこの園長先生だな、と痛感しました。人ですね。やっぱり人は人が育てるしかないんだな、と心から感動して、元気をもらいました。

終演後はやはり人形にじっくり触れ合ってもらいました。もう、取り合い。

一番嬉しかった言葉は

「おもしろかったー!」

「また来てー!」

「明日!明日来てー!」

です。

また是非行きたいっ!

今年の上演はこれで終了です。来年も引き続き素敵な場を提供できるように、がんばりまーす!

北九州で毎年上演してくれている山海塾。お恥ずかしながら初めて見て、やはりもう脳みそが痺れて夢にまで出てきたので書かずにはいられない。

だけど言葉にするのがおこがましくて書いては消し、書いては消ししてしまうこの感じは、観たことがある人ならきっとわかるのではないでしょうか。

感想を述べたり、言葉にしたりすることで、あの世界を小さく切り取ってしまうならいっそ黙ったままでいたいと思ってしまう。

「言葉にする」ということの対極にあるような舞台だった。

だけどこのままだとまた夢に見そうなので、少しだけ。

ダンスや舞踏は、台詞のある演劇よりある意味自由で、ある意味不自由で、どちらもそれぞれに楽しみ方が異なるとは思うのだが、

今回ほど言葉に縛られない、言葉にならないことをこんなに自由に表現することの凄みを感じたことはなかった。

行ったこともない荒野をゆっくり巡る無数の星。その星空の遥か彼方もっと上の世界から神様みたいな人が何かを決めているような・・・

でもそれも「悠久」という言葉の中では一瞬の出来事だったり。過ぎていく時間や、過去、未来、現在を一方向に流れる人。

それに逆行する人。すべてのシーンは印象的で、そこから何を受け取るか、何を想像するかは私たちに完全に委ねられていて。

満員の客席の数だけその解釈の存在が許されているこの作品って!!

息を呑んでばかりで、観終わった後に軽く頭痛がするほどでした。

どうしても私たちは、目にしたものや、目の前で起きたことに対して、頭で考えてすぐに言葉にしてしまう。

ちょっとずれるかもしれないけどこんなことを思った。

言葉が未発達なこどもたちは、イメージで捉えるのがとっても上手だ。

同じものを見ていたのに、私たちと全く違う受け取り方をすることが多々有る。

もしくはその時流れているムード、雰囲気、空気。全体的な印象で、情報をキャッチする。

そして大人はこどもがとんちんかんなことを言っていると「訂正」してしまったりする。私もよくやってしまう。

ついつい「答え」を求めたり「説明」を求めたりしてしまう。悪い習慣。

もちろん、言葉から広がる豊かな世界も、考えることができるからこそ深まる作品もたくさんある。

だけど、言葉にならないことや、なんだかわからないもの、得体の知れないものこそ、シャットアウトせずに覗き込むことってとても大切なのではないか。

わかりやすいもの、キャッチーなものに慣らされすぎていて、そうでないものについて想いをめぐらせる体力が奪われていないか。

こどもにこそ観せてみたい作品だなぁと、心から思った。

照明も舞台美術もとても印象的だった。シンプルなだけに、一層効果的だったのは、きっとダンサーたちの美しさのせいですね。

映える映える。音も光も。

ちなみにですが、カーテンコールまですこぶるカッコよかったです。世界観を背負ったまま最後まで魅せてくれる感じで。

昔からの芝居仲間がスタッフで入っていたので再会も果たせて、観に行けてよかった。

来年は新作とのこと。

楽しみにしています。

17日は4月の2回めのえんげきあそびの時間でした。

今年度は月に2回、30分の枠で、以上児20名ほどを対象にして行うことになっています。

導入からあそびにつなげるには正直短すぎて毎回時間が足りないのですが、まあそこはなんとかかんとかがんばるとして。

4月はようやく暖かくなって春を満喫したいのと、とりあえず楽しく、テンション上がるようなあそびをしたいなということで、

素材と触れ合うような内容にしました。

前回の1回めの模様を写真に撮れなかったのが悔しかったので、自分の子どもと公園で戯れてきました。

ほんとは幅広のポリシートが使いたかったのですが、調達が間に合わなかったので、塗装用の養生シートで代用したので、テープのつなぎめが見苦しいですが、使う分には問題なく。

素材と出会う第一回めの模様は前回の記事でお伝えしたとおり。盛り上がりました。

2回目の今回はその素材を使って、複数の人数で大きなオブジェクトを作って動かしてみよう、という発展形。

まずは導入に「つられたらたべちゃうぞおばけ」(作・乾 栄里子/絵・田中六大/童心社)を読みました。

そもそもおばけが怖い子もたくさんいるし、しかもおばけに食べられちゃう!ということで、楽しみながらもみんなどきどきしているのが伝わってきました。

さて、おばけに食べられたらどうなるかな〜ということで。

先日のシートをちょっと加工して、3人でいっしょに動かすビニールおばけを動かしてみました。

3人でゆっくり〜、お互いのことを気にかけながら〜、ハンドルを前の人にあてないように〜などなど。。。

遊びながら動かし方のコツが徐々にわかってきました。

年齢的にもついつい夢中になっちゃうので、ちょっと難しかったかなと心配していましたが。

その後、午後にも年長児だけでやってみたところ、みんなコツを得て、上手に動かせていたよう。すごいな、みんな。

色々事前に準備したり、考えて行ったりもしますが、できることもできないこともあり。時として想像以上のことが起こったりもするので、とても貴重な、面白い機会だなと。来月も楽しみ。

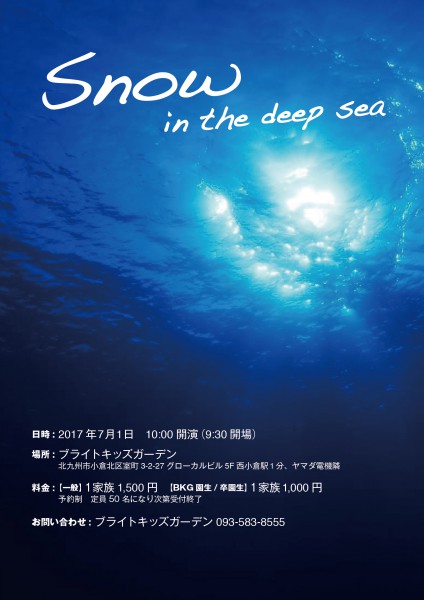

さて、現在絶賛稽古中の、新作パフォーマンスのお知らせです。

2017年7月1日 10時開演(9:30開場)

こどもも大人も楽しめる、英語を使ったお芝居。深海に降る雪と不思議ないきもののお話をDivadlo501とつかのみきがお届けします。

料金【一般】1家族 1,500円 【BKG園生/卒園生】1家族1,000円

予約制 定員50名になり次第、受付終了。

お問い合わせ:ブライトキッズガーデン 093-583-8555

上演時間は30分前後。

終演後に人形たちとのふれあいの時間を設けています。

皆様のお越しをお待ちしております。

![]()