今回は「じぶんにんぎょうをつくろう!」年中・年長児は割ピン割り箸バージョン、年少児は足が指バージョンの2パターンでやりました。

まずは年中・年長児の割ピン割り箸バージョン!

当日、カメラマン不在のため、肝心の制作風景は撮影できず・・・。残念至極。

厚みのある紙は幼稚園、保育園くらいのこどもは上手に切ることができないので、どうしても大人の手が必要になってきます。

今回は保育士の先生方が事前に写真を撮って、厚紙に貼って切り抜くところまで準備してくださいました。

こどもたちは割り箸をつけたり、ピンを通したり。

そして何がやりたかったかというと。。。

そうです、お芝居です。

あかずきんの舞台セットを持参して、そこでそれぞれの自分人形に簡易のかぶりものをつけて赤ずきん役とオオカミ役になってもらいます。

恥ずかしかったり、細かいセリフは言いづらかったりもしますが、二人一組になって順番に5回、6回と同じシーンをやるごとに、だんだん要領を得てきたのか、徐々にお芝居になっていっていました。

そしてお次は年少児向けの「じぶんにんぎょう、足が指バージョン」!これがまた良い出来でした!

興奮したこどもに割り箸がついた人形は不向きだとわかったので、指を足にできるパターンの人形に変更。

指をチョキにするのがポイントなのですが、まあ、できなくてもそれらしく見えるのでよしとします。

年少さんたちもあかずきんとオオカミの出会いのシーンをやってみました。

食べちゃうぞー! きゃー!と、自由に遊んでくれました。

自分の体と自分の声を使って「さあ!演技して!」と言われるのはなかなかハードル高いですが、じぶんにんぎょうなら大丈夫!だって、自分のようで自分でないし!人形だから!・・・でも、演技している人形の顔は自分、という何重にも演劇の魔法がかかったあそびでした。ごっこあそびが得意な彼らは一瞬でその世界に飛び込んで、自由に遊んでいました。

手先を使うことも、セリフを発することも、経験が全てだなぁと、今回強く思いました。

ほんのワンシーンだけ、くりかえし、くりかえし、みんなの耳元であかずきんとオオカミのせりふを囁きながら、回を重ねるごとにみんなが要領を得ていく様はとても興味深いものでした。年長のある男の子は、「ぼくはここから登場する!」と、違うパターンを提案してみたり。いつもは声の大きな女の子が赤ずきんがおびえている様を演じているのか妙に小さな声でせりふを言っていたり。その発想力たるや。宝の山に見えました。ちょっと感動的でした。この小さな演劇体験が積み重なっていくといいなぁと思いました。

昨日の雹が嘘みたいに、今朝は雲ひとつない空!

新年度が始まりましたね。旭ヶ丘保育園での演劇あそびも今日が新年度初回。

つい先日まで年中・年少さんだったみんなが、少し違う顔つきに見えました。

今日は昨日の冬のような寒さを吹き飛ばすような、力強い春を感じてもらおうと思いました。

まずは絵本を一冊。ルース・クラウスの『はなをくんくん』をお外で読みました。

まぶしくてみえなーい、とか。はなをくんくん、じゃなくてやたら、はなくそー、とか、はなみずーとか言いたがるお年頃ではありますが、

わいのわいの絵本を読みまして、園舎うらの広い野っ原へ。

幅7、8m×2mくらいの薄手のポリ養生シートを使って、春の風を感じてもらいました。

シートが薄いので風なんて吹いてなくてもはためくはためく。みんなにもシートをもってもらって、その風の力強さを感じてもらいました。

おひさまの下できゃあきゃあ楽しんでもらって、ああ、写真が撮れなくて残念至極でした。

開始のときに「えんげき教室のじかんでーす!」という声が聞こえたけど、「教室」にはならないようにしたいなあと思っています。

みんなは既にあそびの天才で、私が用意した「えんげき的な要素」を、自分たちなりのあそびに変えて楽しんでくれる。

今日も私では気づかなかったあそびをいくつか発明してくれました。

そうして「えんげき」と「あそび」が混ざる、素敵な時間を作れたらいいなあと思っています。

終わった後に次から次へとお花をプレゼントしてくれたのでワイルドな花束になりました。

今年度も楽しみです。

旭ヶ丘保育園

17日は4月の2回めのえんげきあそびの時間でした。

今年度は月に2回、30分の枠で、以上児20名ほどを対象にして行うことになっています。

導入からあそびにつなげるには正直短すぎて毎回時間が足りないのですが、まあそこはなんとかかんとかがんばるとして。

4月はようやく暖かくなって春を満喫したいのと、とりあえず楽しく、テンション上がるようなあそびをしたいなということで、

素材と触れ合うような内容にしました。

前回の1回めの模様を写真に撮れなかったのが悔しかったので、自分の子どもと公園で戯れてきました。

ほんとは幅広のポリシートが使いたかったのですが、調達が間に合わなかったので、塗装用の養生シートで代用したので、テープのつなぎめが見苦しいですが、使う分には問題なく。

素材と出会う第一回めの模様は前回の記事でお伝えしたとおり。盛り上がりました。

2回目の今回はその素材を使って、複数の人数で大きなオブジェクトを作って動かしてみよう、という発展形。

まずは導入に「つられたらたべちゃうぞおばけ」(作・乾 栄里子/絵・田中六大/童心社)を読みました。

そもそもおばけが怖い子もたくさんいるし、しかもおばけに食べられちゃう!ということで、楽しみながらもみんなどきどきしているのが伝わってきました。

さて、おばけに食べられたらどうなるかな〜ということで。

先日のシートをちょっと加工して、3人でいっしょに動かすビニールおばけを動かしてみました。

3人でゆっくり〜、お互いのことを気にかけながら〜、ハンドルを前の人にあてないように〜などなど。。。

遊びながら動かし方のコツが徐々にわかってきました。

年齢的にもついつい夢中になっちゃうので、ちょっと難しかったかなと心配していましたが。

その後、午後にも年長児だけでやってみたところ、みんなコツを得て、上手に動かせていたよう。すごいな、みんな。

色々事前に準備したり、考えて行ったりもしますが、できることもできないこともあり。時として想像以上のことが起こったりもするので、とても貴重な、面白い機会だなと。来月も楽しみ。

えんげきあそび、5月は音について。

どうして音が聞こえるんだろう?音ってなんだろう?

第一回目は、普段耳で聞いている「音」を、目で見てみよう!という、演劇とは関係なさそうな、でも実はとっても関係ある遊びをやってみました。

写真がないのですが、まずは音叉を鳴らして音を聞いてみました。

耳に添えると「キーン」と聞こえる音にみんなびっくりした様子。なんで音が聞こえるの?なにこれ?

わくわくが止まらない顔って素敵な表情でした。

そして用意したのが振動盤。というとなんだか専門的なもののように感じますが、黒いビニールをステンレスのボールにピンとはっただけのもの。

その上に塩をぱらぱらぱらーっとふりかけて・・・

「わーーーーーー!!!!!!!」っと思いっきり大きな声を出すと、振動盤の上の塩が踊り出して摩訶不思議な模様になります。

やってみよ!

ひとりずつ「わーーーーーーー!!!!!!!」

初めは大きな声を出すのが恥ずかしかった子も、みんなと一緒なら怖くない!それ!

「わーーーーーーーーーー!!!!!!」

最終的にはみんなで大合唱して、耳がびりびりするほどでした。

次は毛虫のダンス。

カラフルなモールが踊ります。対戦型にすればもっと盛り上がったのかもだけど、まあ、みんな楽しそうだったからよし。

今回は決して大きな声を出すことが目標ではありませんでした。音の正体が振動である、ということを伝えること。

普段は耳だけに頼っている「聞く」という感覚だけど、音を目で「見る」という感覚に置き換えると面白いんじゃないか、という実験でした。

じゃあ声は?

声は何が震えてると思う?・・・体が震えてるんだよ。

でもそれは、また次回やりましょう!

・・・で、終わったら、午後の空いた時間に子供達が「声を出すと体が震えてるの?」と声を出しながら喉や横隔膜のあたりをさわってみては

「ふ、ふるえとるーーーーー!!!!」と遊んでいたとのことでした(担任の先生談)。

自分たちで発見しちゃうなんて、素晴らしい!

次回も楽しみです。

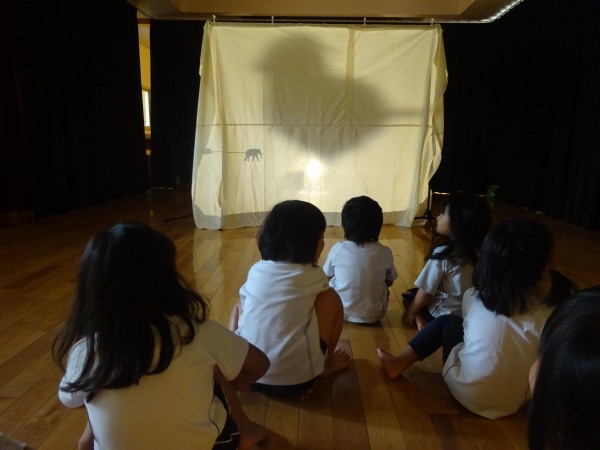

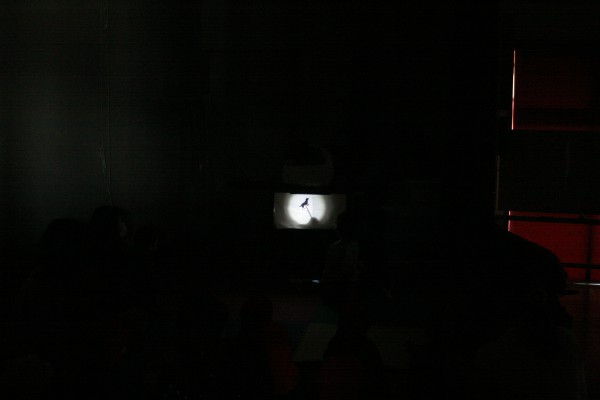

えんげきあそび、6月は『ひかりとかげであそぼう!』です。影絵は様々な手法や切り込み方があって奥深いので、

影絵だけで数ヶ月は遊べるのですが、今回はとりあえず、一番オーソドックスなところから。

光源はOHPを使います。プロジェクターも試したのですが、やっぱり光の柔らかさやドラマチックな感じが、アナログの方がいいなぁと思って。

ただ、今回はOHPとして使うのではなく、あくまでもただの光源として。OHP特有の機能や仕組みを使ったあそびはまた後日ということで。

小さいぞうと大きいひよこ。光源からの距離と影の大きさについて。焦点がぼやけることにも注目しつつ。ひとりずつスクリーンに向かって歩いたり、

スクリーンから遠ざかったり。それだけでもわあきゃあ。楽しんでくれています。

かげって不思議!と真顔で言った年長さんの男の子。わかるわぁ、その気持ち。私も未だに不思議よ!

普段実物の「モノ」を視覚的に認識している時は色や形、大きさ、質感などなどいろんな要素を使ってその「モノ」だと認識する。

でも「モノ」の「かげ」になった途端!黒と白で平面の輪郭だけが要素になる。かげの写し方によっては大きさや形にも認識要素として制限が生まれる。

その瞬間、「モノ」の見方がするりと変わる。そのするりと変わる瞬間がおもしろい。

まあでもこどもたちにしてみたら、そんなこと言葉で説明しなくても、するりするりと切り替えて、放っておいても自由に遊んでくれるのですがね。

ほんと、あそびの天才。

今回の匠の技をご紹介。

教室の都合でスクリーンが張れない、ってことありますよね。劇場だと何も問題ないのですが、吊る機構がない部屋でどうやって影絵を見せるか、

いつも考えていたのですが。

今回使ったのが、マイクスタンドやスピーカースタンドに使われるこの脚。

ヒントにしたのはDIYとかでもよく使われるイレクター。

さすが匠。知識の幅が違います。

この先っぽにこのような部材を組み合わせて、物干し竿状の長い棒を差し込んで、スクリーンスタンドを作ってくれました。

ちなみにこの部材、配管用の金具らしい。ネジなどの部材はこの配管用金具専用のものじゃないので、ハンズマン(ホームセンター)様の

ネジ売り場で合うサイズのものを探してくれたようで・・・さすが、匠です。あと、さすが、ハンズマンです。

これで野外でも影絵ができます。

・・・野外で影絵、おもしろいな。。。

次回は色付きの影に挑戦!

もう既に人形を作ってくれているとのこと・・・天才たち、やる気満々やな!

産休前の最後のえんげきあそびは、事前に製作の時間を設けてもらい、各自で平面の人形を作ってもらいました。

年長、年中さんは各自作りたいデザインを自分で決めて、可能であれば割りピンを使って可動部分を作り、カラーセロファンで色を足してもらいました。

年少さんは私の方であおむしの割りピン人形のフォーマットを作って渡しました。各自セロファンを貼って顔を描いてもらいました。

製作の段階でみんなだいぶテンションあげあげだったらしく、当日の朝は「さあ、どんな風に見えるのかな?」というわくわくした雰囲気にみちみちていました。

まずは幕の裏のOHP横で、自分で自分が作った人形を動かしてみる。「これなーんだ?」「バナナ!」

光源に近づけてぼかしてみたり、フレームイン、フレームアウトを試してみたり。

ひとしきり影のしくみを堪能したら、どんな風に影が見えているのか、幕の前に回って自分で見てみる。

自分が作ったものがこんな風に見える、とわかると一様にみんな嬉しそう。

年少さんは表現手段がフィジカルなので影を見るとその影と戯れて踊りだす子多数。

とても美しい瞬間の連続でした。

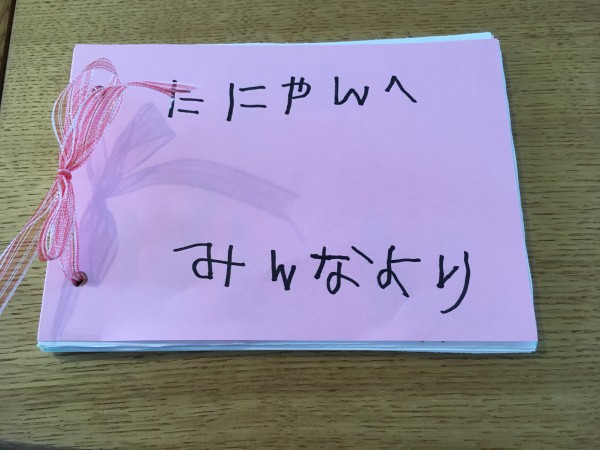

数日後、サプライズでこんなプレゼントが。

ありがたいことです。

復帰後は生活発表会に向けて準備を始める予定です。

それまでえんげきあそびは少しお休みします。

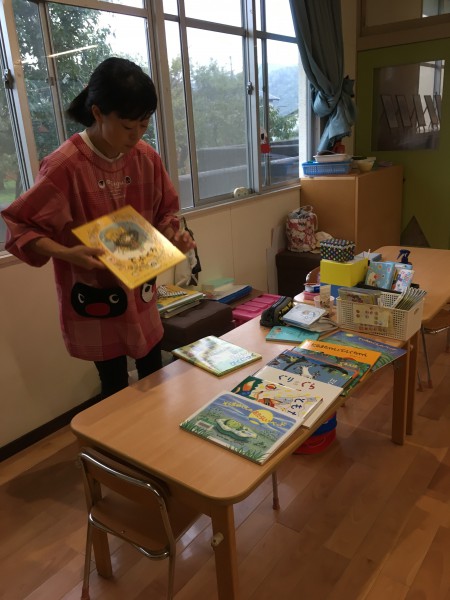

10月から小倉南区 旭ヶ丘保育園でのえんげきあそびの時間を再開しました。

9月末の運動会を終えて、次は2月末の生活発表会に向けて、いよいよ作品制作に入っていきます。

この日は作品になる絵本を選びました。

保育関係の書籍で、生活発表会向けのCD付きの戯曲集などもあるのですが、今回はこどもたちの大好きな絵本からえんげきをつくろう!ということになり、私の産休中に既に2作品も作って遊んでいたとのこと!こどもたちのポテンシャルもさることながら、それを導いた先生の技量に脱帽!私は現場にいませんでしたが、こどもになって参加したかったよまじで!と、本人に伝えました。

そのノリ、流れのまま生活発表会に向かって欲しかったので、まずは絵本を選ぶところから。

候補作を10作ほど並べて置いて、生活発表会でやるならどれがいいか、選んでもらいました。

どうしてその作品がいいのか、理由もちゃんと言ってもらいました。好きだから!という意見が多い中、意外な理由がでてきたり、男の子に圧倒的人気を誇るのは「がらがらどん」であることが判明したり。意外な作品が残ったり消えたりと、なかなか参考になる時間でした。

そして最終的に決まったのは・・・

こちら!

さっそくたたき台の台本を書いてみたら、、、おもしろい!

楽しみ〜!!!

11/28に「ちいさなおしばい うごくえほん〜さわって、きいて、みてみよう〜」を開催しました。

0,1,2歳に向けたイベントは初めてだったのでとても刺激的な、貴重な体験になりました。

私自身、小さな子どもと日々向き合う生活をしていることもあり、また、昨年のオイリーカートやベビードラマの体験もあいまって、

自分にとってもチャレンジできる場でした。

からだのじかん。自分の体にタッチ!ほっぺにタッチ!

そざいのじかん。

ユリ・シュルヴィッツの「ゆき」を読んで、素材でイメージを膨らませて遊んでみよう!

この不織布をこの後のプログラムでも使い倒す予定が・・・都合上できず。無念。

ひかりとかげのじかん。

人形劇「てぶくろ」の上演。

未満児が対象だったので、ほぼ語りに近い形でシンプルに上演しました。

話題の影絵。暗いと写真がなかなか撮れません。。。あと、暗いとベビーは基本、泣く。

終演後はいつものにんぎょうたちとはいチーズ!

0、1、2歳だけの場、というのは考えてみれば初めてだったので、こんなにも違うものかと感じました。

これは・・・おもしろい!

これまで3歳未満の子たちが以上児と一緒に居る場でお芝居をやったり一緒に遊んだりする機会が多かったのだけど、いかに未満児たちに目が行っていなかったのかがよくわかった。彼らこそまさにフリーダム。彼らには彼らの為の作品が必要だなと実感した。そしてそれはとても直感的で、よりアーティスティックなものになりそうな予感がした。

正直、今回私が未満児を意識して準備していったものはほとんどと言って良いほど彼らの生々しい感覚には遠く及ばず、だった気がする。

是非またやりたい! 0、1、2歳!!ベビー専用のえんげきあそびもおもしろそうだな。また会えますように!!!

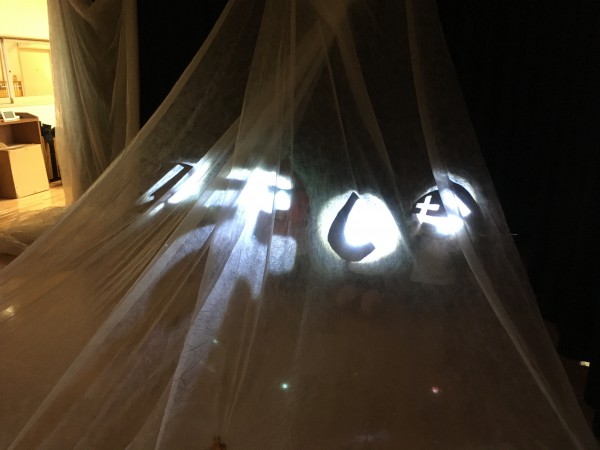

さあ、えんげきあそび年中、年長組は、2月の生活発表会に向けて、「てぶくろ」の準備を進めています。

今月はオープニングとエンディングの影絵部分の練習に入ります。

「いましお」

・・・完全に観客を意識する視点が欠落していたため逆から読むはめになりましたお恥ずかしい。

「おしまい」

です。ごめんなさい。エンディング影絵のテストをしました。

そのあと、影絵シーンで使う楽器に触れてもらいました。トーンチャイムとアコーディオン。

影絵チームとトーンチャイムチームに分かれて、先生にアコで伴奏をつけてもらうことに。

楽曲は私が自分の上演のオープニングで使っている曲をトーンチャイムとアコーディオンで弾けるように少しアレンジして・・・

と、ひとつの作品を、保育園バージョンと上演バージョンに同時進行で製作しています。

頭がごちゃごちゃしますが、お互いがお互いを刺激しあったりして、実は私が一番楽しいかもしれません。

しかも上演バージョンは次回は英語での上演。もうなにがなんだかむにゃむにゃ。。。

むにゃ楽しい数週間、満喫しようと思います。

2月24日に、旭ヶ丘保育園で生活発表会がありました。

えんげきあそびの枠で10月から取り組んできた「てぶくろ」。遂に本番の日を迎えました。

作品を選ぶところから、配役、細かいせりふなど、なるべくこどもたちから出てきたものを拾いたいと、担任の先生とみんなと一緒に作り上げてきた作品でした。本番までは当日を楽しみにしている方にネタバレになってしまうこともあり、写真は出せませんでした。そして本番当日は私も演奏で作品に加わっていたし、先生方は手一杯、圭くんは出張中で、なんと本番の写真は一枚も撮れず・・・無念すぎる。

なので、本番直前のプリセットの写真だけ。

舞台奥の幕を開けて舞台裏からの写真。

本番では取り入れられませんでしたが、不織布を雪に見立てて、ふわふわさせてみんなで遊んだ時間もありました。

保育士の先生というのは、本当ーーーーーに、偉大です。

私が他の仕事に気を取られている一瞬のうちにこれだけの衣装、小道具を全て作ってしまいました。本来、保育士の先生がたのこういった仕事を少しでもお手伝いできたらと思っていたのですが、あまりの優秀さに・・・圧巻。

私の一人芝居用の影絵素材も使ったり。

トーンチャイム演奏隊も驚異の集中力でがんばりました。

本当に本当に貴重な体験でした。

自分の作劇でさえもあっちにぶつかり、こっちにぶつかりしながら、目をつぶって粘土をこねくり回すような時間を経てようやく作り上げるような私が、こどもたちと一緒に作品を作る・・・間違いなくカオスが立ち現れることでしょう、と我ながら思っていたのですが、担任の先生の涙ににじんだ目が私を奮い立たせてくれました。

芝居が始まったらもう止められないということ。一緒に舞台に立っている共演者と気持ちを合わせること。敏感にものを、見て、聞いて、感じること。

子供たちとお芝居について話す時、口走ったあとに自分がハッとするような瞬間ばかりでした。学び直す、というか、生き直す、というか。。。

彼らと過ごす時間は、自分と向き合う時間だな、と。彼らとともにこの作品を体験することで一緒にたくさんの問いを乗り越える時間でした。むしろ彼らの中にははじめから、天然の正解が無数に存在していて、その扉をひとつずつノックすると「ほらやっぱりね!みんな、すごいよ!」っていう瞬間の連続でした。

彼らが舞台に立つその自然な姿は、いつも、どの現場でも胸打たれるのですが、かける言葉なんか何も必要としてない。彼らそれぞれが、自分らしくその場に存在するだけで、そしてただただひたすら懸命にその場で自分の役割を果たそうとするだけで、もうこれ以上ないほどエネルギッシュに輝いて見える。エネルギーの塊。生命そのもの。『指導』なんておこがましいことはそもそもできませんが、私がやれることといったら、彼らがその世界に夢中になれるように、突っ走れるように、準備をしてあげることだけだなと。

こんなことしたいな、あんな風にしたいな、と想像することを、いろんな人とすり合わせて行く内に、いつの間にか自分が当初言っていたアイデアは溶けて見えなくなっているけど、だけどその結果はとても愛しい。そんな瞬間をまた垣間見ることができたらこれ幸い。

底知れぬパワーの渦みたいな共演者のみんな、先生、お疲れ様でした。

心から感謝を込めて。

さあ、3月のえんげきあそびは、林由未女史の「つくってあそぼうあやつりにんぎょう」で遊びます!

![]()